micro:bit atoA(小文字を大文字に変換する)プログラム(3) : 繰り返し

この記事で説明すること

以下の記事の続きです。前回は条件分岐のプログラムについて学びました。今回は繰り返し実行されるプログラムの説明です。この繰り返しの使い方までマスターすればmicro:bit の基礎は全て完了で、今後は今まで学んだことを応用していくことででほとんどのプログラムを書くことが出来るようになると思います。

プログラムを進めていきましょう

前回からの続きですので、以下 b.)の機能の続きです。

a.) シリアルインタフェースで文字列を受信する。

b.) 文字列が小文字なら大文字に変換する。

c.) 文字列を表示する。

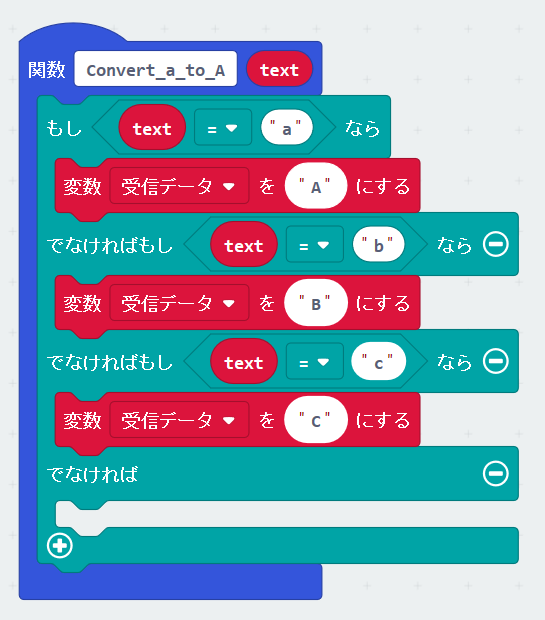

前回使った条件分岐を使い、micro:bitが受け取った文字列が"小文字でだった時に大文字に変換する"必要があります。例えば、以下のようなプログラムで上記の機能を実現することは可能です。

ここでは"a" “b" “c" の変換についてのみ記載しましたが、これを"z" まで記載すればプログラムとしては完成します。誰にでもわかりやすいプログラムという意味でもこちらが正解になります。

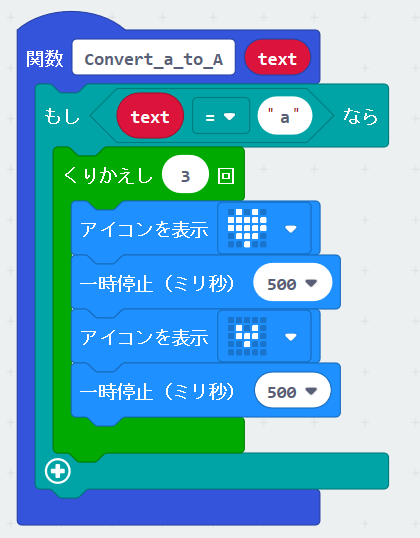

ただ、少し長いですね。一旦、以下のようなプログラムを記載して下さい。

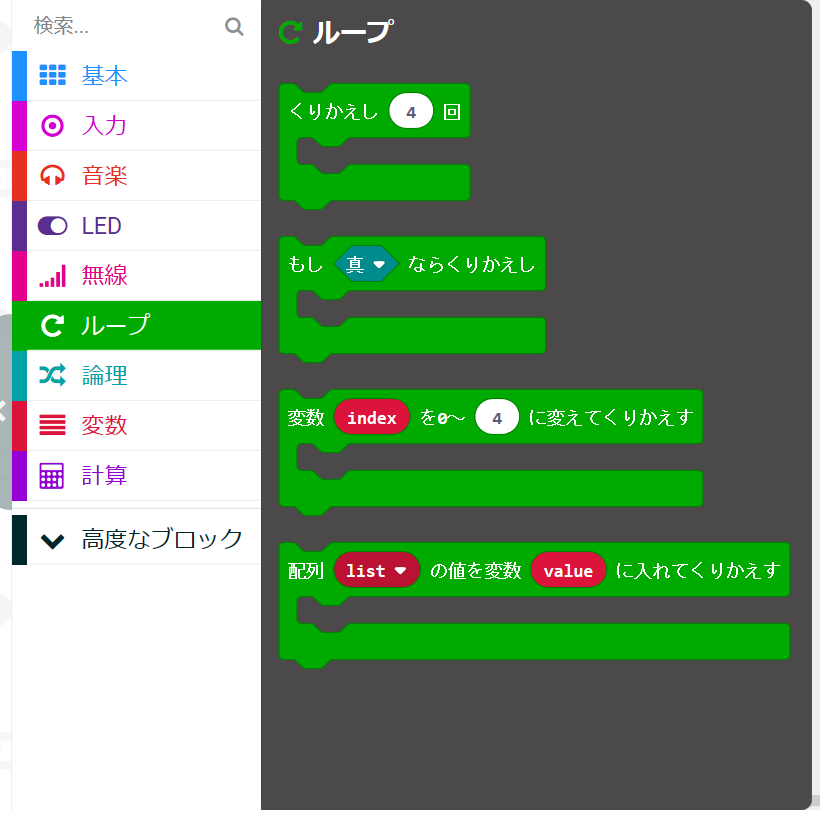

“繰り返し"のパーツは"ループ"のパーツリストの中にあります。

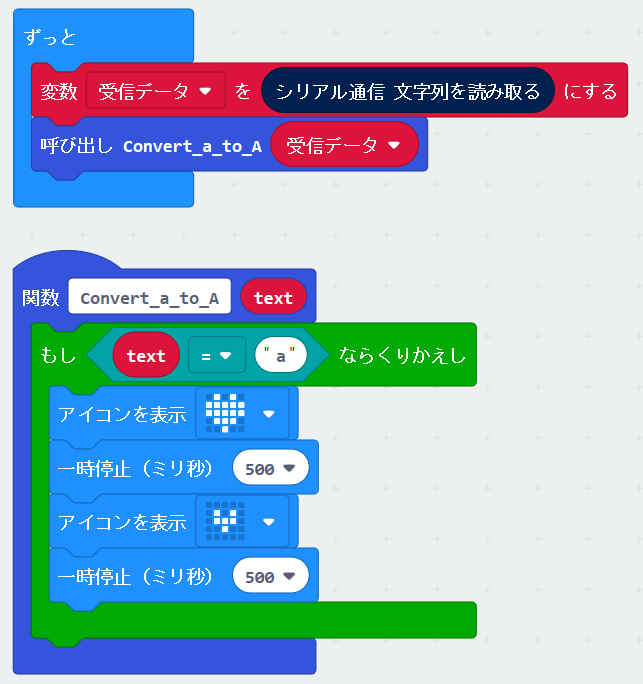

見た目通りではありますが、Teraterm上で"a"とタイプされた時のみ大きいハート、小さいハートが3回繰り返し表示されていることがわかるかと思います。今回は回数指定の繰り返しのプログラムにはなりましたが、条件を指定し、条件を満たす限り繰り返し実行されるプログラムも記載が可能です。

こちらの例では “a"が入力されるまでは何も表示しませんが、一度 “a"が入力されればずっとハートを表示し続けるプログラムとなることが確認出来ると思います。この”繰り返し"のパーツについても自分で色々と変更を加えながら実際の動作がどうなるかを是非、時間をかけて確認してみて下さいね!(なりよりも触ってみる!が上達の早道です。)

繰り返しについて

この"繰り返し"は一般的なプログラミング言語では for 文(フォーブン)やwhile 文(ホワイルブン)と呼ばれるものになります。この繰り返しを使うことでプログラムをシンプルに記述することが可能になります。動作としては、〇〇回だけ実行する、△△という条件を満たす限り実行する、というプログラムを記述することが出来ます。

次の記事では atoA のプログラムを完成させるとともに、この繰り返しのより実践的な使用方法について学びます。

この繰り返しの動作について、何かご質問がありましたらお気軽にお問合せ下さい。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません